立体地図を作る -本州部分を3Dプリントしてみた-

Adventure 3を使って本州部分の1都2府31県を立体地図パズルのピースとして出力してみました。

はめ合わせてみるとこんな感じ。場所によってかため、ゆるめのばらつきはあるものの全部のピースをはめ合わせることができます。DMM.makeに出力をお願いした場合(ナイロン)より少し精度は落ちる印象ですが、コストは数分の一ですみます。

3Dモデルの作成方法は以前Blogに記載したのと基本同じです。

- QGISを使ってJAXA、国土地理院のデータから座標ごとの標高一覧(CSV)を作成

- PythonのスクリプトでOBJ形式データ作成

- ZBrushに読み込んで小さな穴や凸凹を修正

- FlashPrintに読み込んでモデル補正やサポート材を付与後、出力

3Dプリンターを購入したことで楽になったのは4の作業です。プリント結果を得られるまでの待ち時間が短くなったことはもちろんですが、業者に依頼していたときは事前に業者指定のチェックツールでエラーがでないようにモデルを補正しておかないといけなかったのですが、これがプリンター付属のソフトで簡単にできるようになりました。

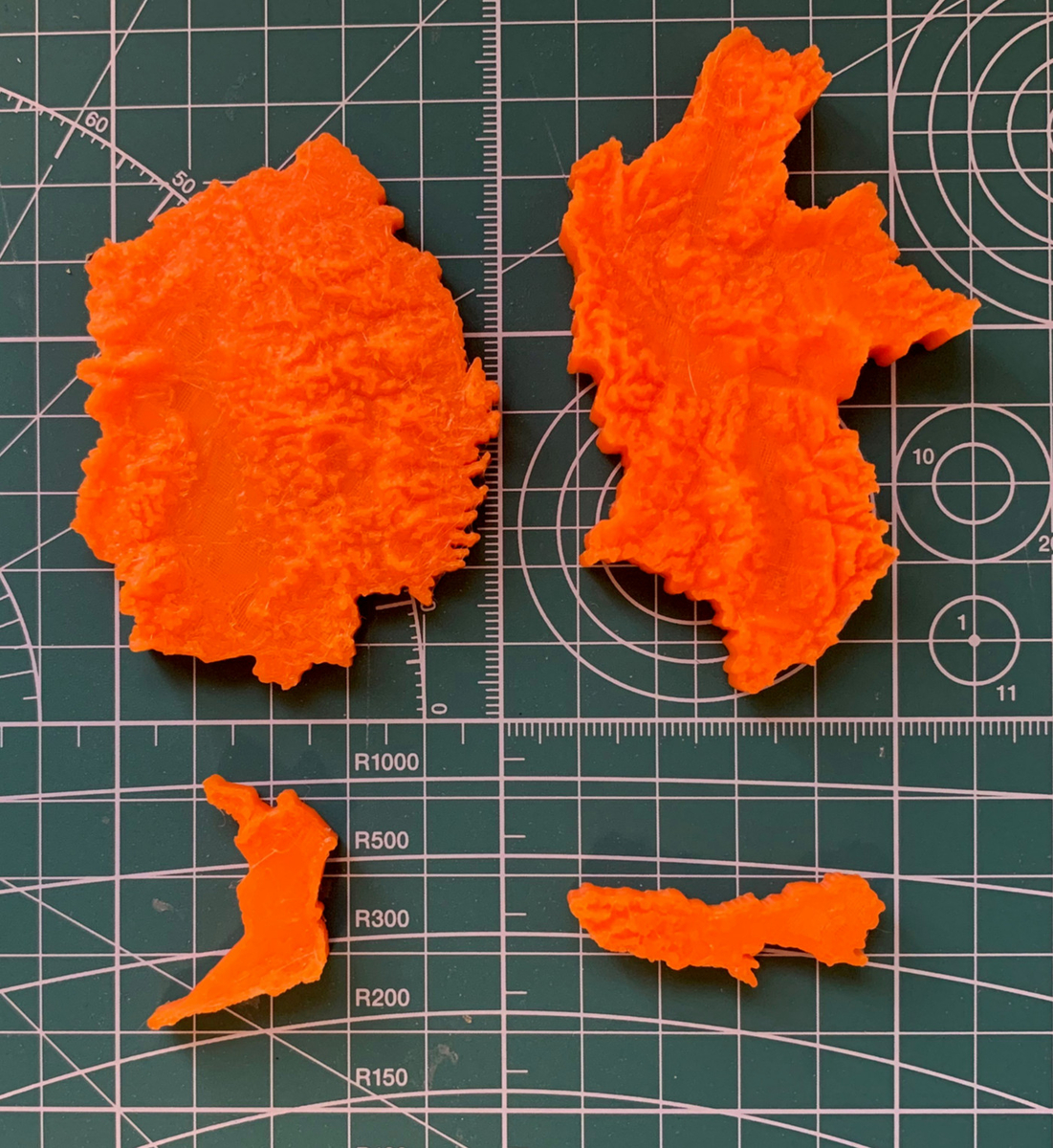

まとまった数のピースを3Dプリントしてみて悩ましいなと思ったのは、どれくらいの縮尺率で地図を作るのがパズルとして遊びやすいのかという点です。今回は水平方向の縮尺を2775000分の1にしていますが、本州部分だけでけっこう大きくなってしまい(A4サイズを大幅にはみ出している)日本全土をパズルとして楽しむには相当大きなテーブルが必要になってしまいます。もうひとまわりぐらい小さくしたいのですが、日本の県の面積って下の写真のようにずいぶんばらつきがあって全体が手ごろな大きさになる縮尺だとただでさえ小さな都府がさらに小さくなってしまいます。東京や大阪などをどのくらい小さくしても受け入れられるのかというのは難しい判断です。